Qu'est-ce que le tapissier d'hier et d'aujourd'hui ?

La définition du métier de tapissier a évolué au fil du temps. Riche d’un savoir-faire séculaire, il a traversé les âges en s’adaptant aux évolutions de la société et aux exigences de la décoration intérieure. Autrefois structuré en plusieurs spécialités bien distinctes, il regroupait des artisans aux compétences variées. Avec le temps, l’organisation traditionnelle du travail a été bouleversée et si les spécialisations d’hier ont progressivement fusionné, elles ont laissé place à une approche plus polyvalente, où le tapissier moderne doit maîtriser plusieurs aspects du métier. Cette transformation, bien que nécessaire, a parfois conduit à une confusion des termes et des pratiques.

Ou plus récemment ;

Le tapissier-garnisseur est l’artisan chargé du garnissage, de la réparation et de la rénovation des sièges. Il travaille sur des fauteuils, canapés ou chaises, en utilisant des techniques traditionnelles ou modernes pour redonner vie aux meubles.

Le tapissier d’ameublement, quant à lui, s’occupe de la coupe et de l’ajustement des tissus pour habiller ces meubles, ou ceux destinés aux décors, en veillant à la qualité des finitions.

Le tapissier-décorateur est spécialisé dans la confection de rideaux, de décors de fenêtres, de coussins, de courtepointes et de tout autre élément textile contribuant à l’harmonie d’un intérieur, du sol au plafond.

À l’origine, le terme tapissier désignait les artisans spécialisés dans la confection de tapisseries et de tentures richement décorées. Ces œuvres textiles, réalisées avec des matériaux souvent précieux, servaient non seulement à embellir les murs et les sols, mais aussi à isoler du froid les vastes demeures seigneuriales et bourgeoises, apportant ainsi chaleur et raffinement aux intérieurs.

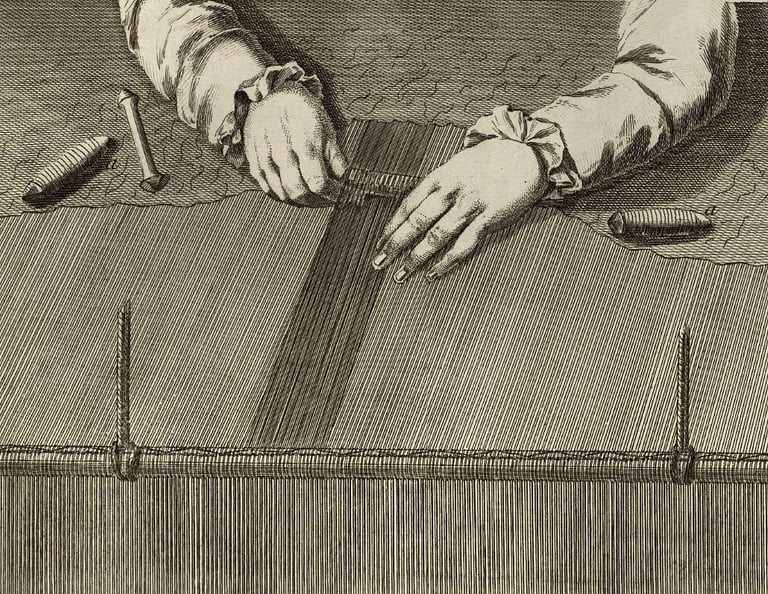

Encyclopédie D. Diderot et J. d'Alembert. Tapisserie de haute-lisse des Gobelins. Tome 9, planche XV.

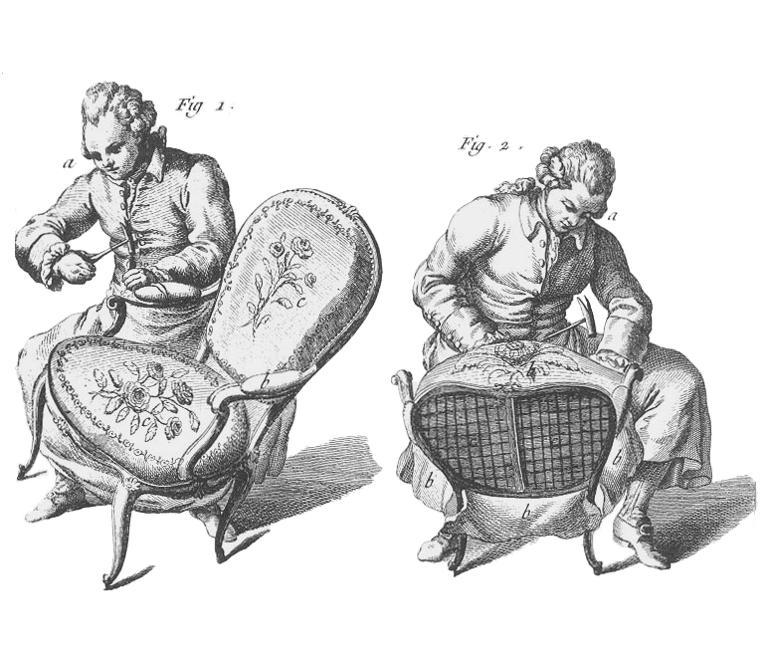

Encyclopédie D. Diderot et J. d'Alembert. Tapissier, tome 9, planche IX

Les tapissiers contrepointiers, marchands de meubles et tapisseries, lits, pavillons, sièges, tentes, coutils, toiles teintes et non teintes.

Les courtepointiers étaient des artisans spécialisés dans la fabrication de tentes, pavillons et autres meubles en coutil et à l'origine en toiles non teintées.

À partir du XIIIe siècle, le lit, dont aucun bois n'était apparent, était entièrement enveloppé d'étoffes. Ils confectionnaient également des couvertures de lit, appelées grandes coustes puis courtepointe, composées d'une double étoffe rembourrée de laine, de coton ou de poils d'animaux, puis pointée, c'est-à-dire cousue. Ces artisans travaillaient presque exclusivement de riches matières ; soie, souvent ornées de broderies, de ganses et de crépines.

C'est sous l'Empire que l'on a commencé à remplacer les courtepointes par un simple tapis de lit jeté sur le coucher.

Par extension, les courtepointiers se chargèrent également de la fabrication de doublures d'étoffes, destinées à protéger le corps du frottement des armures.

Les coutiers, employant le duvet et la plume faisaient des coustes, coussins et édredons destinés au couchage et à l'ornementation du lit et des sièges. Ces artisans ressemblent à nos matelassiers. Parfois, l'on remplaçait la plume par le poil de divers animaux, et ces lourdes coustes portaient, dès la fin du XVe siecle, le nom de loudiers.

Les unions.

Tout d’abord, les courtepointiers et les coutiers se rapprochèrent d’eux-mêmes par la confusion de leur spécialité : leurs statuts s’alignèrent progressivement.

Les haute-lissiers et sarrasinois se réunirent dès 1302. Après de nombreuses querelles entres les tapissiers nostrez et les courtepointiers, un accord eu lieu le 4 avril 1492 afin que chacun conserve son domaine d'activité : les premiers se cantonnant aux toiles teintes, les seconds aux toiles blanches. Toutefois, des contestations persistèrent, et un arrêt du Parlement du 14 mars 1545 autorisa finalement les courtepointiers à employer des serges de toute couleur. Un autre arrêt, daté du 13 avril 1548, fusionna définitivement ces deux métiers en supprimant toute distinction dans la maîtrise, les jurés et autres actes, tout en maintenant leurs spécialités respectives.

Les statuts obtenus par lettres patentes de Charles IX en mars 1568 régularisèrent cette fusion et intégrèrent une nouvelle catégorie de tapissiers, dits contrepointiers. Ce terme, souvent mal transcrit, a suscité de nombreuses confusions dans un métier déjà complexe.

Cette répartition du monde subsista pendant plus d'un demi-siècle. À cette date, les sarrasinois et les hauts lissiers conservaient encore leur autonomie et ne rejoignirent la grande famille des tapissiers qu’en 1636.

Enfin les statuts de 1636, pour tous les "maîtres et marchands tapissiers de haule-lisse, sarrasinois et de rentraitures, courtepointiers, nostrez et coutiers", consacrèrent définitivement l'unification de ces divers métiers, en réunissant tous leurs travaux : confection des tapisseries en fine laine, soie, fleuret, or et argent, avec imitation exacte des dessins et patrons, chaîne de laine, couleurs et teintures, bonnes doublures de toile, relais cousus en fil de couleur; façon des courtepointes, ciels, pavillons, paillasses, matelas, garnitures de meubles en crin et en laine; dimensions et provenances diverses des coutils de Bruxelles, mantes et couvertures de Montpellier, tapisseries de Beauvais, de Flandres et d'Aubusson. En mars 1719, Louis XV octroya de nouveaux statuts à la sextuple corporation des tapissiers.

En 1776, Turgot obtint de Louis XVI la suppression des communautés de métiers. L'édit, refusé par le Parlement de Paris après de nombreuses contestations, un nouvel édit rétablissait l'organisation corporative des secteurs concernés, mais il en réduisait le nombre et imposait des règles nouvelles.

L’abolition des privilèges le 4 août 1789, suivie du décret d'Allarde des 2 et 17 mars 1791 et de la loi Le Chapelier du 14 juin 1791, interdisant les syndicats pour un siècle dans le Code pénal de 1812, marque la fin de l’ancienne organisation du travail. Ces mesures entraînent la dissolution des communautés de métiers.

Le tapissier en commode était chargé de garnir l’intérieur des meubles avec des tissus plus ou moins précieux, tandis que le tapissier meublant décorait et recouvrait de tissu les sièges tels que les chaises et les fauteuils.

On distingue également le tapissier-matelassier qui se consacre à la fabrication artisanale de matelas et sommiers, perpétuant un savoir-faire traditionnel.

Enfin, tapissier-villier, dont le rôle est d’installer ou de poser des tentures murales, des moquettes, des tringles ou des rideaux et de livrer les sièges directement chez les clients.

Brève histoire et définition du métier de tapissier

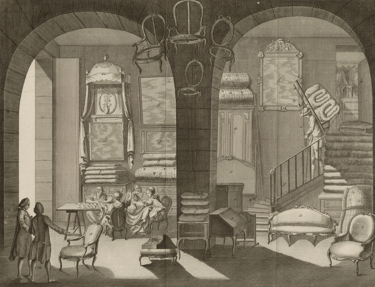

Encyclopédie D. Diderot et J. d'Alembert. Intérieur d'une boutique de contrepointier, tome 9, planche I

Bibliographie

Encyclopédie raisonné des sciences, des arts et des métiers, D. Diderot et J. d'Alembert, à partir de 1771.

Livre des métiers, Étienne Boileau, rédigé en 1268 et publié pour la première fois en 1837.

Les métiers et corporations de la ville de Paris, René de Lespinasse, 1892.

Dictionnaire historique des arts, métiers et professions exercés dans Paris, Alfred Franklin, 1906.

Le terme "tapissier" comme on l'entend aujourd'hui vient de la formation d'un des plus anciens corps de métiers. Il résulte des réunions successives de six communautés d'abord distinctes, chacune ayant reçu ses propres statuts et règlements :

Les tapissiers haute-lissiers, appelés également Haulissiers, fabricants de haute et basse lisse et rentraiture oeuvraient sur des métiers verticaux, permettant une finesse d’exécution et une richesse de détails incomparables.

Les tapissiers sarrasinois, fabricants de tapis à la façon du Levant avec des motifs orientaux.

Les tapissiers notrez (ou nôtrés), produisaient des pièces à tissu ras, plus légère. Travaillant les serges, tiretaines, couvertures de soie, coton, laine et façon de Marseille.

De nos jours avec la raréfaction de la profession, la spécialisation, afin de répartir de manière intelligente le travail, se voit changer en une approche pluridisciplinaire. Le tapissier moderne doit alterner différentes casquettes ce qui sur de nombreux sites internet ou ouvrages moderne rend les termes parfois confus voir éronnés.

La profession de tapissier a connu une profonde transformation au fil des dernières décennies. La montée de l'industrie de la décoration intérieure a élargi le champ d'action de ces artisans. Désormais, ils collaborent fréquemment avec des designers et architectes d'intérieur pour concevoir des espaces uniques qui reflètent la personnalité et les goûts de leurs clients. Leur expertise est essentielle dans la création de pièces sur mesure, allant au-delà des simples techniques de couture pour inclure des stratégies de mise en valeur de l'intérieur. Cette synergie entre tradition et modernité fait du tapissier un acteur incontournable dans le secteur de la décoration.

En somme, le tapissier a su adapter son art aux exigences contemporaines tout en préservant les valeurs d'authenticité et de savoir-faire. Que ce soit pour rénover des meubles anciens ou pour créer des pièces modernes et design, ce professionnel reste un partenaire précieux dans l'embellissement de nos espaces de vie.

Cette profession d’art a dû se renouveler et évolué selon les besoins, chacune avec ses spécificités. On peut voir apparaitre ;